大切な方々

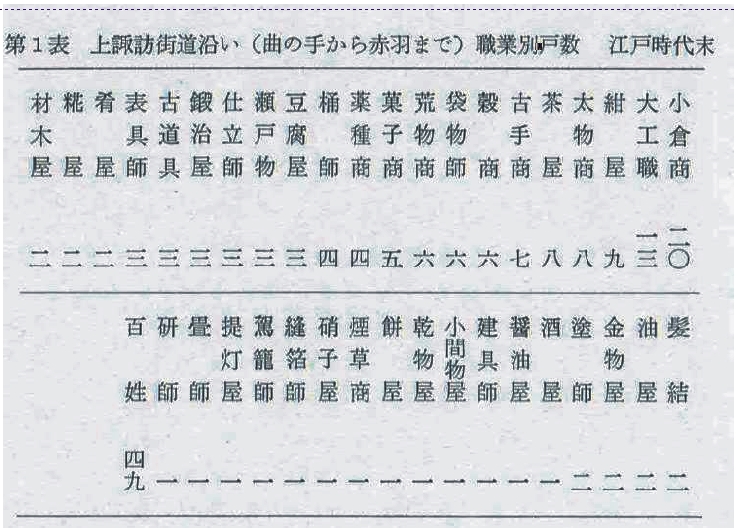

諏訪地方でも昔から、自家用としてまた産業として様々な織物が織られてきました。江戸時代後期には幕府が地方振興策として推奨した綿織物が全盛期を迎え、いわゆる「諏訪小倉」(注1)が農家の副業として盛んに織られ、全国各地に出荷されてきました。その生産量は「備中小倉」と「諏訪小倉」が群を抜いた生産量を誇っていました。小倉織りの仲買商も上諏訪だけで20軒を数えました。(図1)明治になると安価で良質なヨーロッパの綿織物がそれに取って代わり、産業としての織物は急衰してしまいました。しかし使われた手織機(諏訪地方では「はたご」といいます)は、たくさんの農家に残り、自家用の布を織るために使いつがれ、小倉織りの特徴である細い糸を扱う技法も伝え残されてきました。

図1

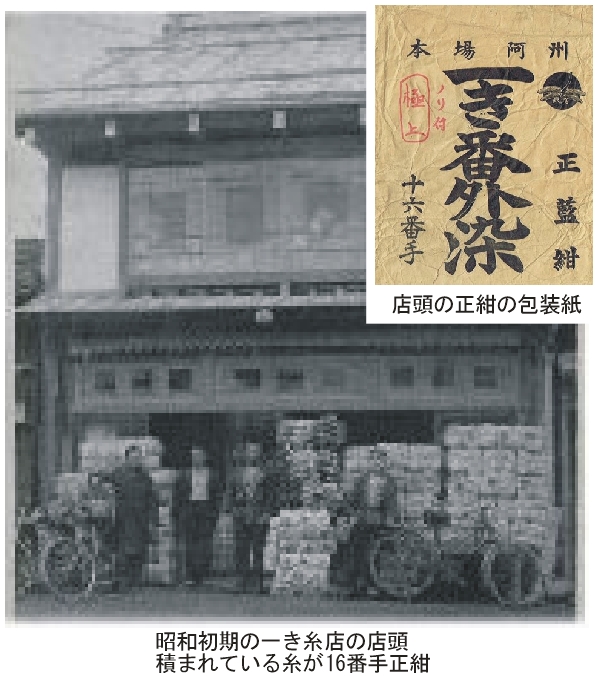

当店も昭和30年代前半まで自家用の織物を織る方々に藍染の細い綿糸を供給してまいりました。その量は1包4.5kg(1貫200匁)の糸が一冬に数千玉消費されていましたから一冬に数万反(1反=11.4m 1反経糸必要量=450g(120匁))の織物が織られていた事になります。計り知れないエネルギーが織りに注ぎ込まれていました。(図2)

図2

しかしながら日常の生活用品として織られてきた綿織物は高度の技量を持つにも拘わらず非日常性を欠く(実用品であった)事から伝統文化としてその知恵を繋ぐ事はできませんでした。

はたごを作る機大工(はただいく)さんも多数居られた様で、様々な意匠を凝らしたはたごが、長野県の南部だけでも十種類以上残されています。

多くの農家の二階は「おかいこさま」(注2)を飼うための大きな蚕室となっていて、その脇に、はたごが置いてありました。時代とともにおかいこさまも飼われなくなり、家が新築される際、大きなはたごは居場所を失い、焼かれたりし、失われてしまいました。

しかし1960年後半までは、お店に整理(織り上がった布を湯通しし、平に整える事)に布を持ってきていただく方々の連絡先が、300名以上あったことから、諏訪地方だけでも数百人以上の方々が機を織っていらっしゃったと思われます。そんなたくさんの方々の中で、私の記憶に鮮明に残り「大切な方々」と想う四人のおばあちゃんをご紹介したいと思います。

四人とも、意匠とか技術とかを超え、織ることへの気負いは何も無く、淡々と、黙々と、うち使いの布を織っていらっしゃいました。気に入った様に織れた時の笑顔は、なんの屈託も無い、子どもの笑顔そのままでした。

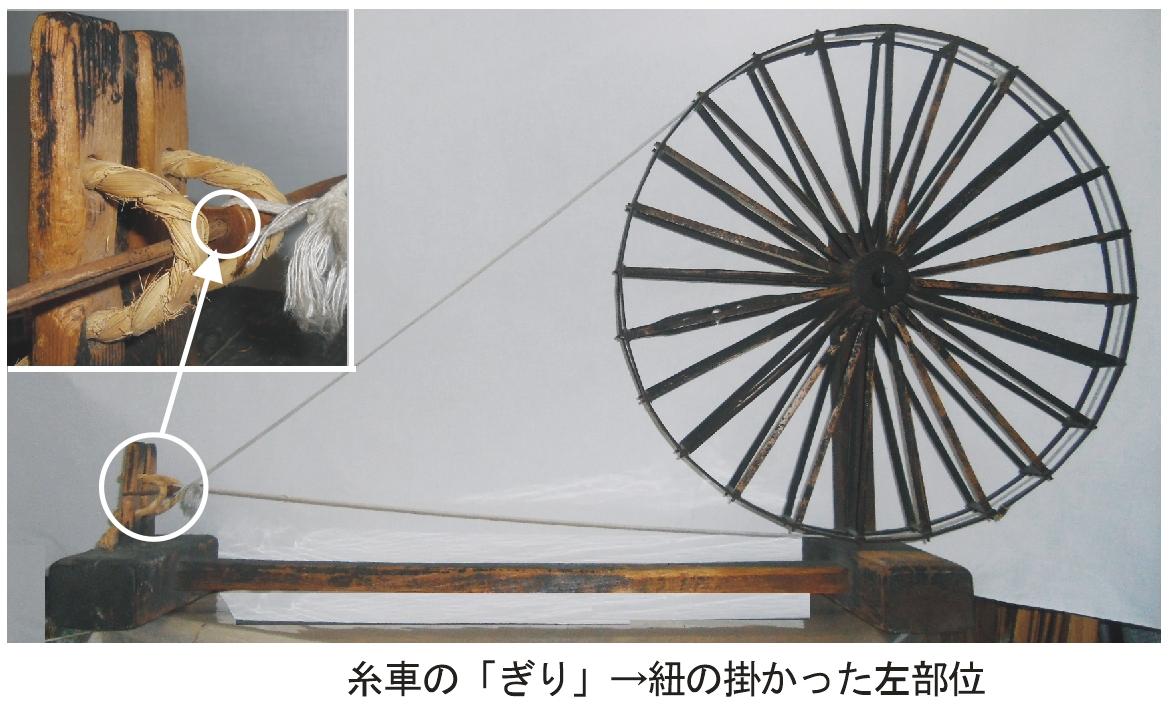

ただ、機織りに対する思いは、何十年と使った糸車のぎり(木製の滑車 図3)で、紐との摩擦で溝が磨り減り、二つにわれてしまったものも幾つもあったように、信じ難い程のすざまじさがありました。

「三反、四反と織る時は一立(ひとたて 3丈/5=6尺≒2.3m)毎に米の粉を付けておくと、織る時とても張り合いになるよ。」なんてお話を聞きながら、炬燵にあたり、お茶と漬物をいただいた事が今とても懐かしく、あたたかく思い出されます。「存在感」そのものを感じました。

皆様もう他界されました。機とともに生涯を送られた、たくさんの本当にたくさんのおばあちゃん達のご冥福を、心からお祈りするとともに、この方々が今、私に機を超えて、大きな、大切な事を教えていてくれる様な気がしてなりません。

(注1)諏訪小倉

諏訪地方で作られた小倉織りの綿織物。経糸の密度が濃いため、経縞がきれいにあらわれます。地が厚く、丈夫な事が特徴です。九州の小倉が発祥地のためこの名前がありますが、江戸時代、産業の振興策の一環として、全国各地で織られるようになりました。なかでも備中小倉と諏訪小倉は相当量の生産があったようです。明治初期頃当店の周囲約1kmの間に20軒もの小倉織の仲買い商があったと記されています。

(注2)おかいこさま

農家のお年よりの方々は生糸をとる蚕のことを「さま」付けで呼びます。寝食をとる間もなく、かいこに桑の葉を与え、育ててきた方々の、多くの言葉を使っても言い表しきれない思いが伝わってくる様な気がします。

図3

|

|

|

|

| 浜 ひさよ さん 明治29年1月29日生まれ |

岩波 アイノ さん 明治37年4月29日生まれ |

行田 ひよ志 さん 大正9年12月14日生まれ |

高木 志づ さん 大正9年1月11日生まれ |