経糸の必要量 その2

経糸の必要量について前にもふれましたがもう少し詳しく考えてみます。

当店の綿糸は1玉(10ポンド=4500g)を20/3は120 30/2は150等分し小かせに仕立ててあります。

この仕立てにすると、経糸の必要量の計算が下記の様に極めて容易になります。

1反(3丈=11.4m)並幅(1尺=38cm)を織るための経糸の必要糸量(かな)

必要糸量(かな)=「算」×「2」 算(よみ)=寸間の目数/「6」 (2、6は定数)

「6」、「ヨミ」については織りの豆知識「筬」 「6と4 ヨミについて」をご参照下さい

例えば 7よみ(ななよみ):7×「2」=14かせ

7よみ5て(ななよみいつて):7.5×「2」=15かせ

この計算式の根拠を考えてみます。

かつては単位は尺貫法が使われていたため尺貫法、メートル法それぞれの単位を

比較してみると右表のようになります。

丁度うまく単位が合致し、4500g(1玉)を割切れる重さ(匁)とするのは6、8、10、12、15、16(匁)・・であることが判ります。また不思議なことに120等分すると丁度10匁、150等分すると丁度30gぴったりになります。6匁(22.5g)仕立てにするには、200等分 15匁(56.25g)仕立てにするには80等分すれば良いということになります。

次に20/3 30/2 の算(よみ)別の必要経糸長を計算すると下表のようになります。

【ちょっと予備知識】

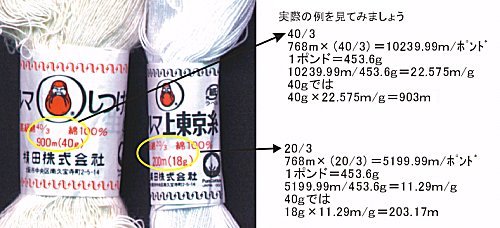

20/3:20番手の単糸を3本撚りにした糸であることを表します

1番手:1ポンド当たり840ヤード(768m)の太さの糸 例えば20番手は20*840ヤード/ポンド

| 匁 | g | かせ/4500g |

| 6 | 22.50 | 200.00 |

| 7 | 26.25 | 171.43 |

| 8 | 30.00 | 150.00 |

| 9 | 33.75 | 133.33 |

| 10 | 37.50 | 120.00 |

| 11 | 41.25 | 109.09 |

| 12 | 45.00 | 100.00 |

| 13 | 48.75 | 92.31 |

| 14 | 52.50 | 85.71 |

| 15 | 56.25 | 80.00 |

| 16 | 60.00 | 75.00 |

| 17 | 63.75 | 70.59 |

| 18 | 67.50 | 66.67 |

| 19 | 71.25 | 63.16 |

| 20 | 75.00 | 60.00 |

| 21 | 78.75 | 57.14 |

| 【20/3】(片目入れ=1本/筬目) | 必要量(かせ) | ||||||||||

| ヨミ | ヨミ | ヨミ | ヨミ | ヨミ | ヨミ | ||||||

| 番手 | 撚本数 | 単糸換算番手 | m/10ポンド=1玉 | 仕立て | m/かせ | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |

| 20 | 3 | 6.67 | 51200.00 | 200 | 256.00 | 13.36 | 14.70 | 16.03 | 17.37 | 18.70 | 20.04 |

| 20 | 3 | 6.67 | 51200.00 | 150 | 341.33 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.03 | 14.03 | 15.03 |

| 20 | 3 | 6.67 | 51200.00 | 120 | 426.67 | 8.02 | 8.82 | 9.62 | 10.42 | 11.22 | 12.02 |

| 20 | 3 | 6.67 | 51200.00 | 100 | 512.00 | 6.68 | 7.35 | 8.02 | 8.68 | 9.35 | 10.02 |

| 20 | 3 | 6.67 | 51200.00 | 80 | 640.00 | 5.34 | 5.88 | 6.41 | 6.95 | 7.48 | 8.02 |

| 【30/2】(両目入れ=2本/筬目) | 必要量(かせ) | ||||||||||

| ヨミ | ヨミ | ヨミ | ヨミ | ヨミ | ヨミ | ||||||

| 番手 | 撚本数 | 単糸換算番手 | m/10ポンド=1玉 | 仕立て | m/かせ | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |

| 30 | 2 | 15.00 | 115200.00 | 200 | 576.00 | 11.88 | 13.06 | 14.25 | 15.44 | 16.63 | 17.81 |

| 30 | 2 | 15.00 | 115200.00 | 150 | 768.00 | 8.91 | 9.80 | 10.69 | 11.58 | 12.47 | 13.36 |

| 30 | 2 | 15.00 | 115200.00 | 120 | 960.00 | 7.13 | 7.84 | 8.55 | 9.26 | 9.98 | 10.69 |

| 30 | 2 | 15.00 | 115200.00 | 100 | 1152.00 | 5.94 | 6.53 | 7.13 | 7.72 | 8.31 | 8.91 |

| 30 | 2 | 15.00 | 115200.00 | 80 | 1440.00 | 4.75 | 5.23 | 5.70 | 6.18 | 6.65 | 7.13 |

20/3では150等分するとピッタリ「ヨミ×2」 30/2では200弱等分すると公式があてはまります。

20/3の場合、150では余裕がまったく無いためその下の120等分に、30/2の場合は200の下である150等分として仕立てると充分余裕をもって経る(整経)ことができることが判ります。

ポンドと尺貫法の相性が良いのがおもしろいですね。

あとがき

「ポンド」と「匁」の相性の良い原因が遂に判りました。

小泉先生(参考文献参照)の「図解 単位の歴史辞典 新装版」より『斤』の項(P.52)と『英斤』の項(P.53)を抜粋させていただきます。

◎きん『斤』

中国古代に始まり朝鮮半島から日本にかけて現在まで用いられている重量の単位。

1斤(きん)=16両

1両=10匁

明治24(1891)年制定の度量衡法によって1斤は160匁と定められた。

◎えいきん『英斤』

明治以降120匁を1斤と呼ぶ習慣ができた。正しくは英斤と呼ぶべきでポンドの日本の呼び名。

120匁は450gでほとんど1ポンドである。パンやバターに用いられてきた。だからパン1斤は

600g(160匁)ではなく454g(120匁)である。 斜体はHP管理者

今日は、長年喉につかえた骨が1本取れたようでとても爽やかです。

【参考文献】

小泉袈裟勝 「図解 単位の歴史j辞典 新装版」 柏書房

小泉袈裟勝 「単位の起源事典」 東京書籍

小泉袈裟勝 「続 単位のいま・むかし」 日本規格協会

小泉袈裟勝 「歴史の中の単位」 総合科学出版