表に表と裏を共存させる

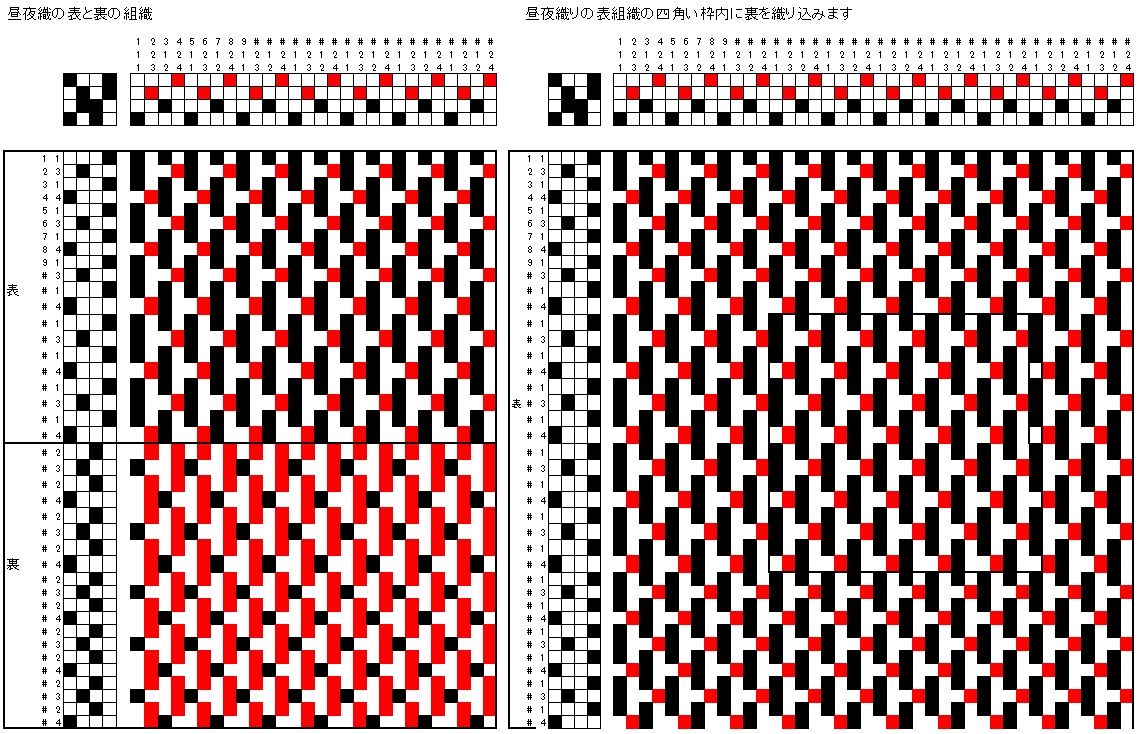

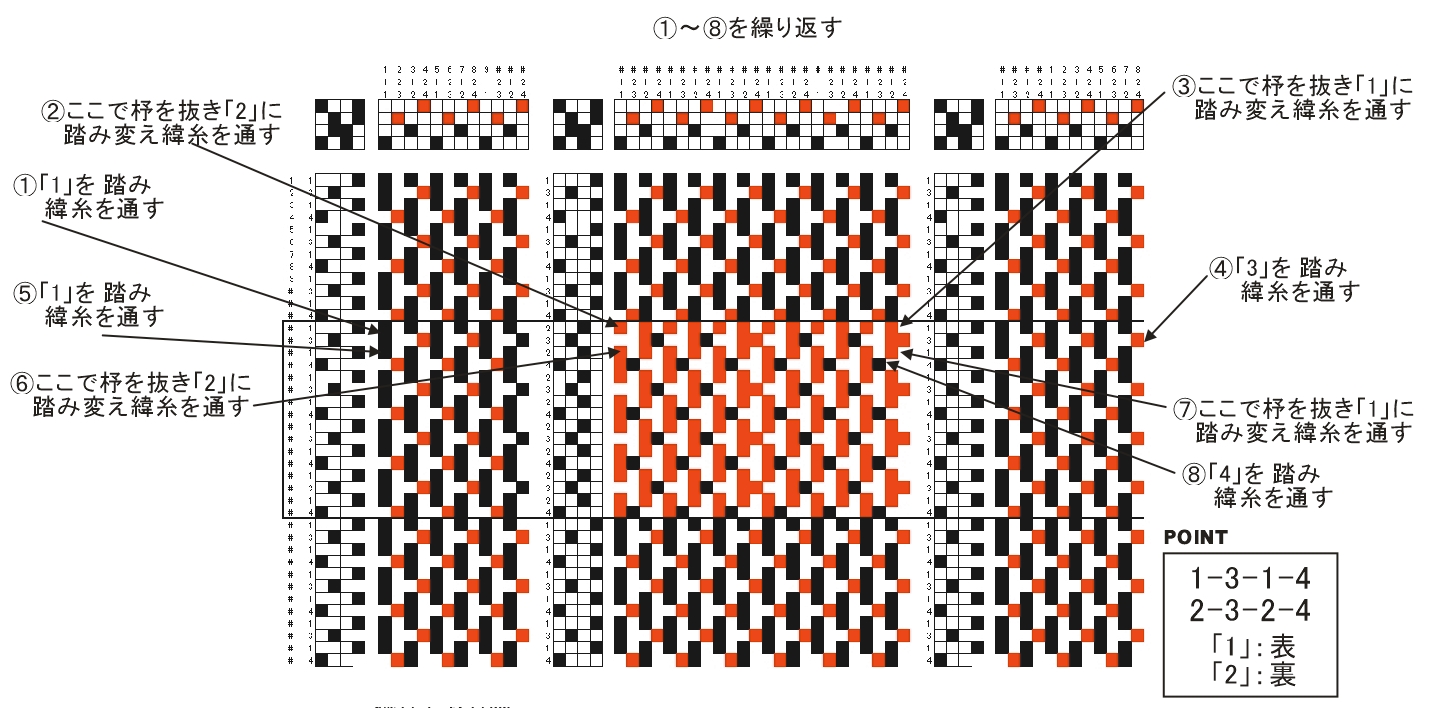

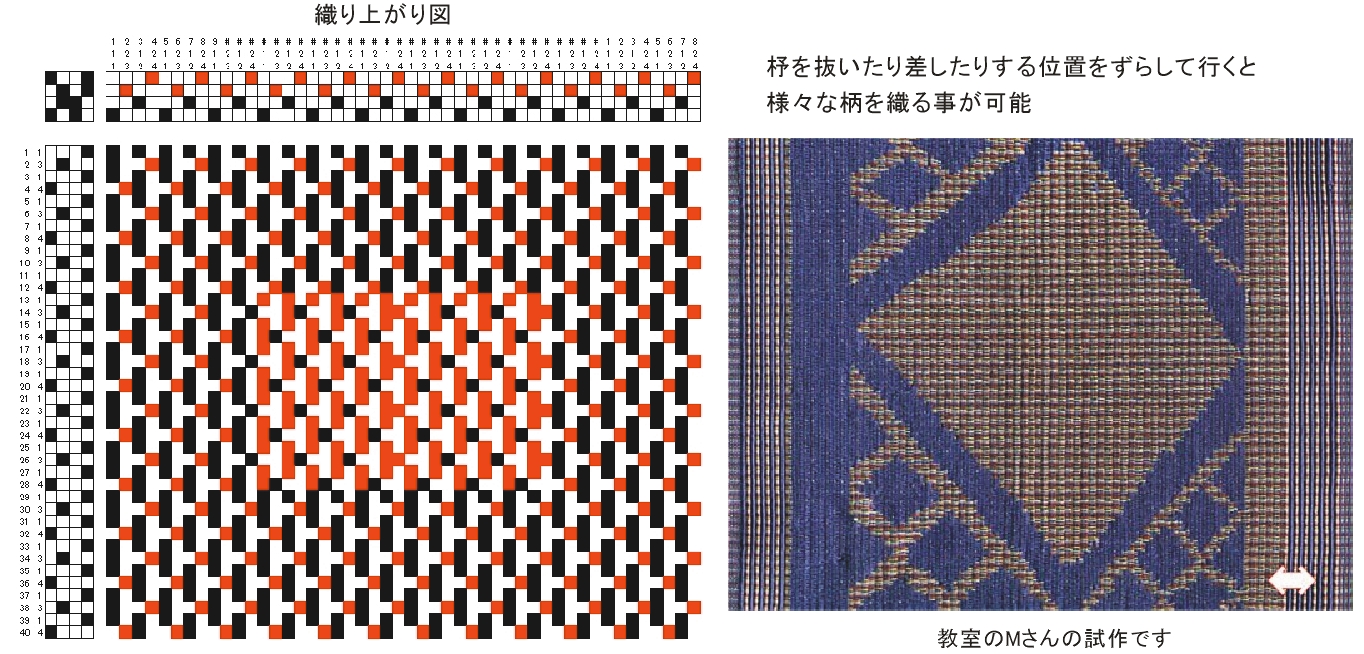

無地の中に不規則に斜めの線が入った柄を織り込むということはなかなか難しいことです。綜絖枠の枚数や踏み木の本数に制限が無ければ問題ありませんが、普通使われている4枚4本程度ですと難しいものがあります。昔から使われてきた技法(昼夜織)ですが、踏み方によって「表」と「裏」を織分けることにより、比較的簡単に菱形や、格子を織り込むことができます。経糸は混差し(筬目に3本以上通す事)とし、緯糸は経糸に比較して太いものを使うと組織が解り易いと思います。

「昼夜織り」は表裏が一体となって、2重織りが1枚の布として織れてきますが、結合状態を変更すると表裏が別々の2枚の布として織れてきます(一般的に言う2重織り=袋織)。私は一般的な2重織り(袋織り)も昼夜織りも2重織りとしてくくれると思っています。

興味深いのは昼夜織りでは杼を表を織っている状態で1度抜き踏み変えて裏を織り更に踏み変えて表を織る。言い換えれば表に表と裏を共存させました。これを2枚に織れてくる「袋織り」で織ったらおもしろいものが織れて来そうです。手織りの世界って本当におもしろいです。