| 八つ縄文織りの出来る組織の条件 |

| 八つ縄文織りは4本踏み木、4枚綜絖で経、緯方向とも自由に柄の拡大を行える織りの技法です。 |

|

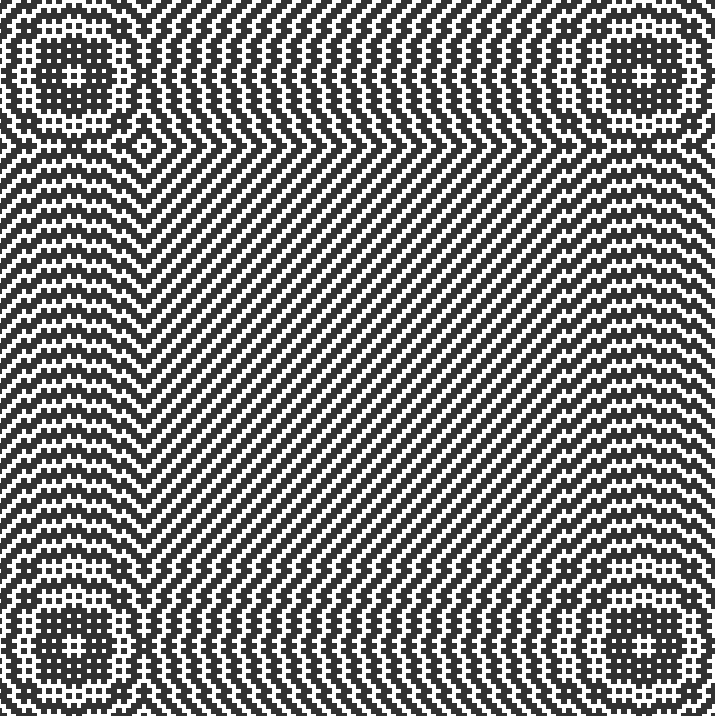

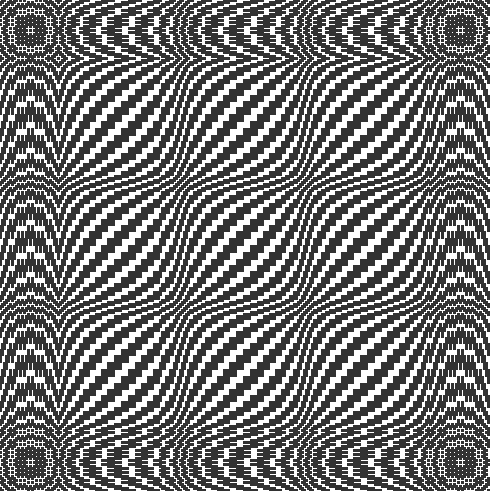

| 図1 元図 |

|

| 図2 元図に縦、横方向に倍率を与え八つ縄文織りとしたもの |

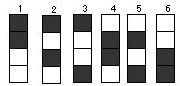

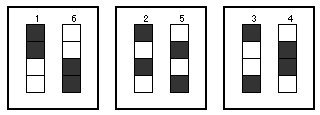

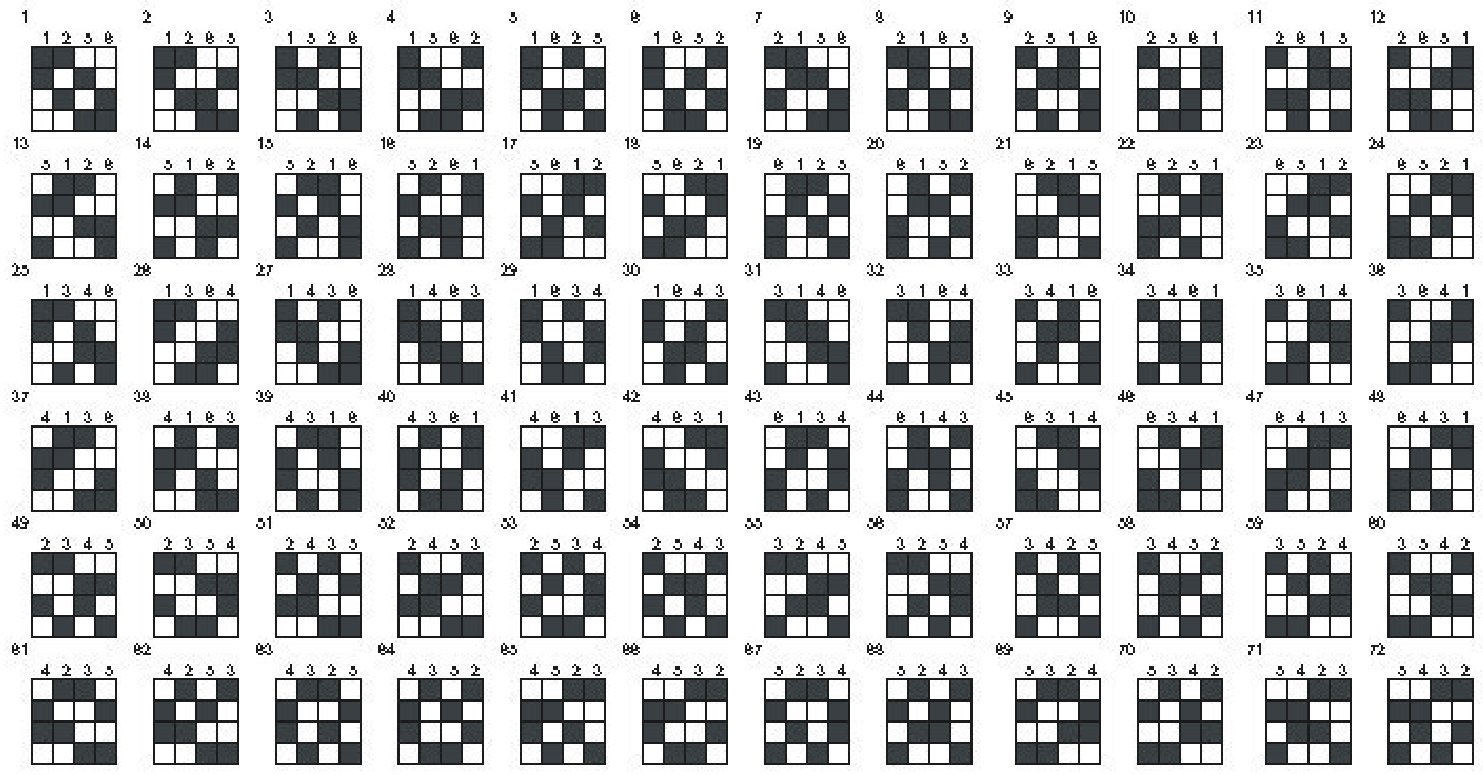

6本踏み木、4枚綜絖を使ってタビー(平織り)を入れ緯方向に拡大する手法(over shot)は従来多々使われてきました。また経方向も同様な考え方で拡大する手法も見られました。しかし4本踏み木、4枚綜絖で織られてきた織りの組織を経、緯方向とも自由に拡大可能の4本踏み木、4枚綜絖の組織に変換する系統的方法論は寡聞にして知りません。 八つ縄文織りは4本踏み木、4枚綜絖を使用し下記の条件を満たす組織であればすべての織りの組織を経、緯方向とも踏み木1回、綜絖通し1回毎整数倍に拡大する事が出来る手法です。 (注)倍率は「基本目数」に対し決められますから経糸の太さ、使用筬の密度を変え「基本目数」を変更すれば整数倍以外の倍率も製織可能です。 【八つ縄文織りの出来る組織の条件】 4本踏み木、4枚綜絖で織られた織りの組織の結合状態がすべて「2枚の綜絖枠」が「1本の踏み木」と結合された状態は図3の6種類があります。更にこの6種を互いに補完状態(白黒が反転した状態)にあるものを組み合わせたものは図4の3種類(1_6、2_5、3_4)があります。八つ縄文織りに変換できる組織の結合状態はこの3種から2種を組み合わせた縦横16(=4*4))マスから構成されていなくてはなりません。この図4から構成される結合状態は図5の72種類があり、この72種に含まれるすべての組織は八つ縄文織りで製織可能です。またこの条件はオーバーショット(OS)でも共通です。 |

|

|

| 図3 | 図4 |

|

| 図5 |

HOME