八つ縄文織りのバリエーションの作成②

HOME

| 八つ縄文織りでは柄の中央部位が同一となることが良くあります。変化を持たせるためここでは中央部位の柄を変化させる方法を考えます。 |

|

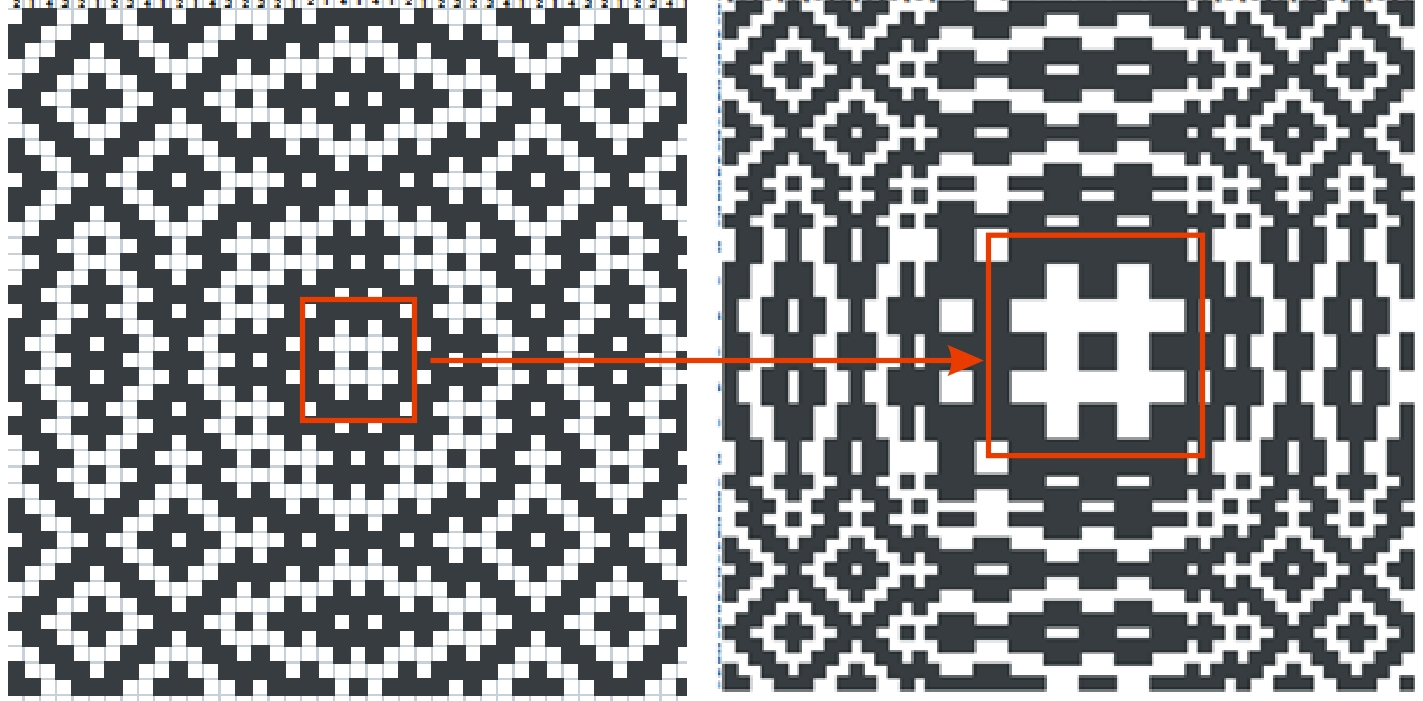

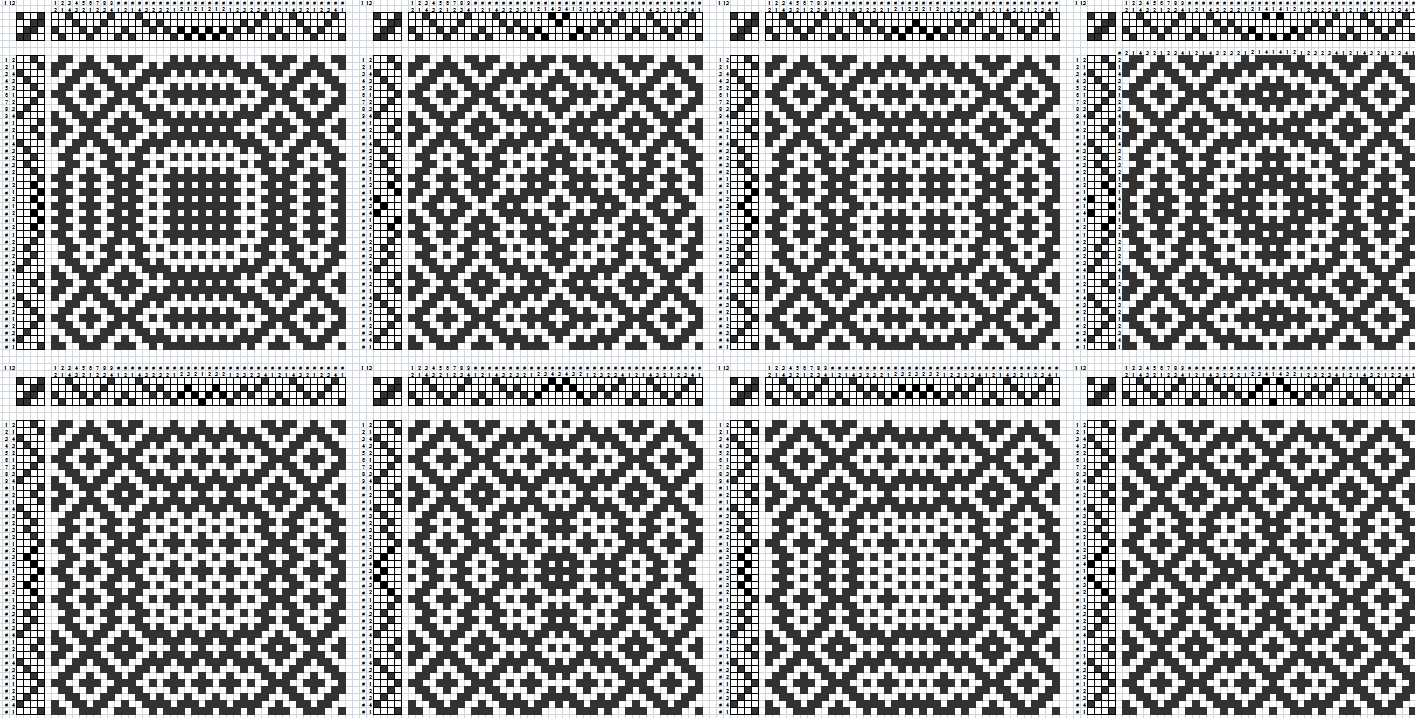

| 図1 | 図2 |

| 図1が元図。図1に倍率を与えた図2が八つ縄文です。中央部分が♯になっていて八つ縄文織りでこの部位が拡大されることが多く柄として目立ちます。 中央部位の柄には「♯」の字型、「田」の字型、「+」の字型が多く見られます。 |

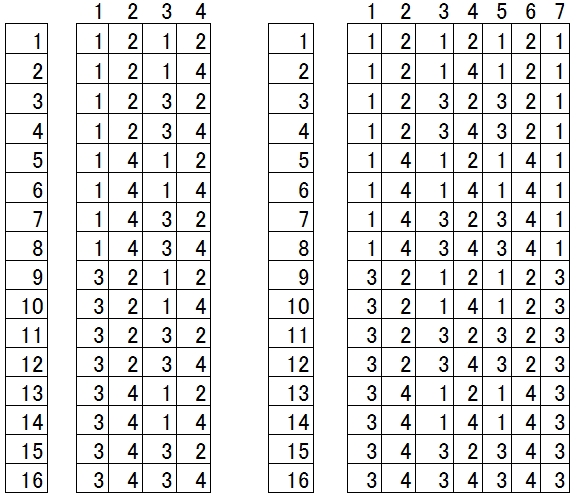

| 破れ(「破れ」の詳細はこちらを参照)を起こさない左右対称の7本の全ての中央部分の数列は下記の16種類があります。 |

|

|

|

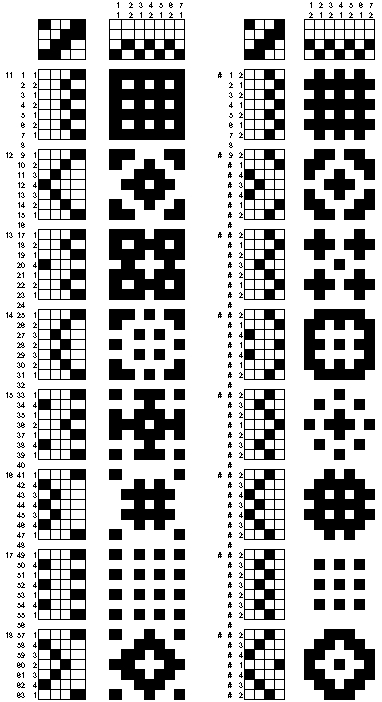

| 図3 | 図4 |

|

| 図5 | 図6 |

| この組織を斜紋(杉綾)中央部に埋め込んでみます。図7左列の元図に図5を埋め込みます。次に図7右列の元図に図6を埋め込みます。 埋め込みの方法は「柄のデザイン」→「柄のデザインの基礎」→「柄の規則性 結合・分解」を参照下さい。 図7 埋め込み準備 図8 埋め込みをし組織図を完成 |

|

|

|

| 図7 | 図8 |

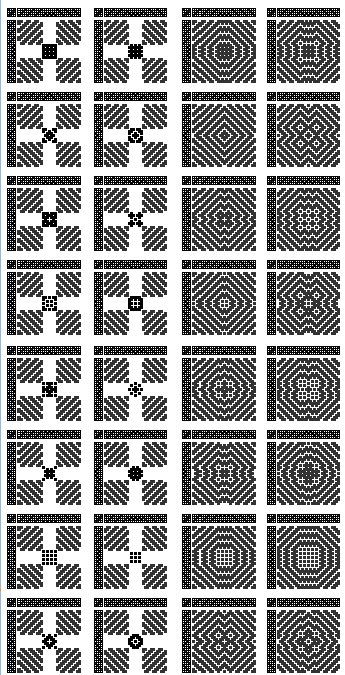

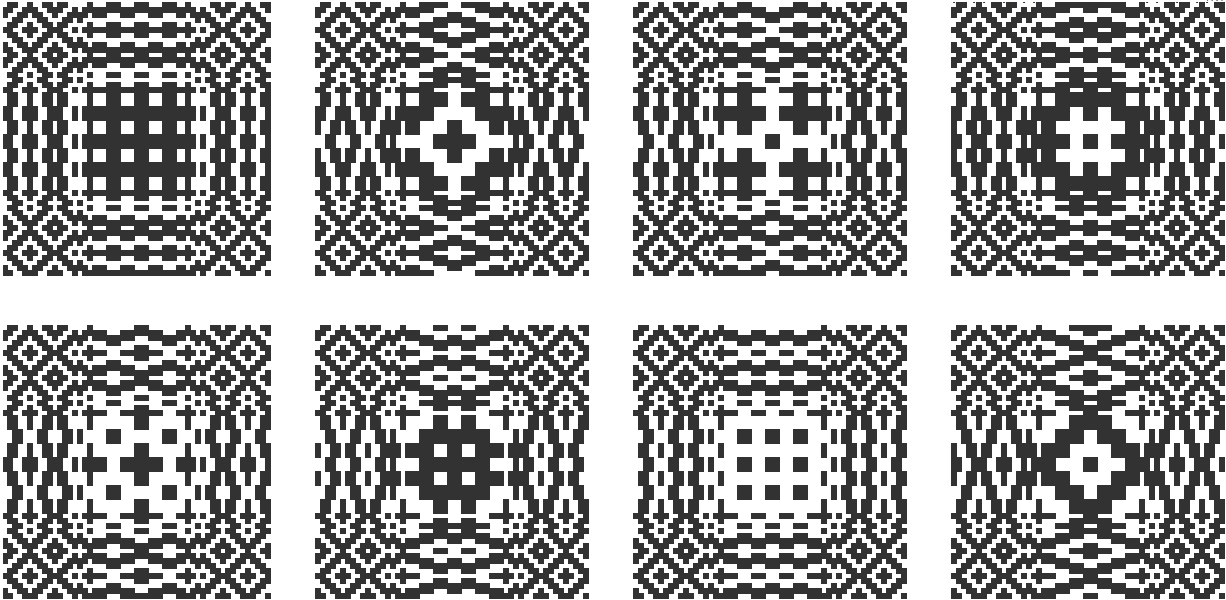

| 図9は図1の中央部7本を図8の要領で8種に変化させた組織図。 図10は図9の中央部7本に×3の倍率を与え八つ縄文織りとしたものです。 拡大されたことにより中央部の「#」が8種に変化した事が明瞭に判ります。 |

|

| 図9 |

|

| 図10 |

HOME