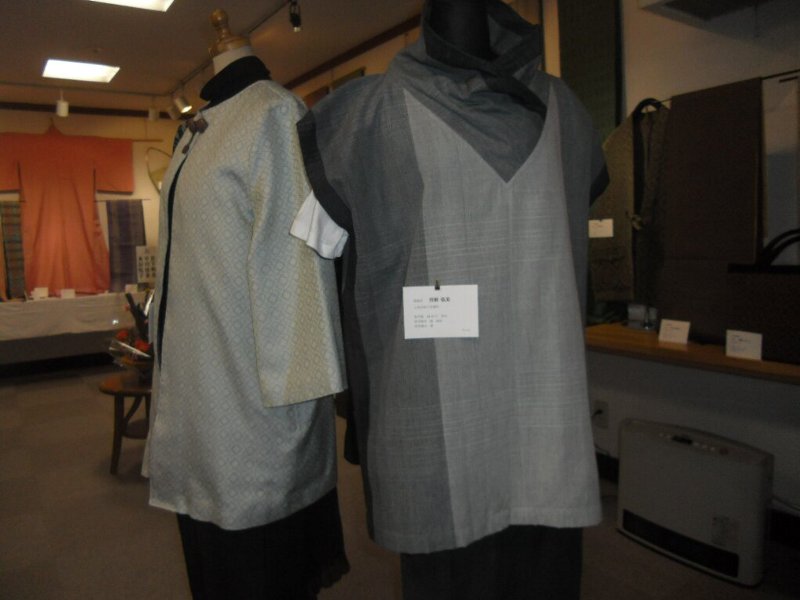

「八つ縄文織り」展示室

| 2017年11月22日~12月4日まで下諏訪町根津八紘美術館で行なわれました「信州諏訪の手織り・八つ縄文織り」 作品展示会の様子をご紹介いたします。 |

長い手織りの道のりの中で私が辿り着いたのは「縞」と「柄」でした。「縞」は実際に織ってみなくても概略をイメージできますが

「柄」は試し織りをしない事にはイメージすることさえ出来ません。更に試し織りをするにしても自分が持った意図をどのように

綜絖を通し、どのように結合し、どのように踏み木を踏んだら表現できるのかを決めなくてはなりません。実際には

それを決める事は不可能であり、偶然の出会いを待つか、従来の3原組織「平織」「斜紋織」「朱子織」の

延長線上にある変化形を作ってゆく以外方法は無く、それ以外は例外で一括りに「特殊織」とされてきました。

しかし、PCの登場に依りその状況は一変します。綜絖通し、結合状態、踏み木の踏み順とその結果の織物組織を一つの図に

書き表す組織図というものがあります。織物は経糸と緯糸が交差した点の上下関係の集合に依って柄を作りだしますから、

行列の関係は極めて厳密でなくてはなりません。その意味で組織図と表計算ソフトとは非常に相性が良いものがあります。

それを使い組織図を極めて短時間で間違えなく描く事が出来るようになりました。ただ勘違いしてはなりませんが

「enter」keyを押せば柄が出現するという事ではなく、自分の意図(綜絖通し、結合状態、踏み木の踏み順)は必ず入力する事が

必要です。それでもPCは30分もあれば自分の意図を可視化してくれます。試し織りをする事に比べれば労力の消費量は「0」に

近いものがあります。一機(ハタ)の試し織りには最低でも2日は必要です。20歳から手織りを始め80歳迄毎日試し織りをしても

(80-20)×(365/2)=10,950 PCで同様に1日20点作ったとすれば(80-20)×(365×20)=438,000 ひたすら試し織りを

し続けた場合の実に40倍の結果を見れる事になります。万単位の結果からは、その組み合わせによって今迄見た事も無い様々な

結果に遭遇します。偶然の中から至宝と方法論が見えてきます。今迄手織りは「綜絖通し」「結合状態」「踏み木の踏み順」が

3要素でした。これに「倍率」という新しい要素を加えた織物が 「八つ縄文織り」です。従来の方法に新しい要素が

加わると殆ど革命的と思われる程の変化をもたらします。更にその方法が様々な従来の方法と組み合わさる事により

また全く新しい世界が展開して行きます。どんな世界が拡がって行くのか本当に楽しみです。

八ヶ岳西麓の信州諏訪は縄文中期(5,000年前)縄文人によって素晴らしい文化が華開きました。国宝に指定された2点の土偶を始め

たくさんの遺物が出土しています。以降諏訪の神となった御社宮司(ミシャグジ),洩矢(モレヤ)、そして諏訪大社大祝(オオホウリ)

神長官(ジンチョウカン)、諏訪氏高島藩、御柱、御渡(ミワタリ)、に連なり、近世では岡谷の生糸、東洋のスイスと繋がってきました。

「信州諏訪の手織り」もそのような文化の中の一隅に座し江戸末期には「諏訪小倉」として華ひらきました。八ヶ岳西麓に連綿と

脈々と5,000年に渡って展開された信州諏訪の文化を一つ一つ掘り起こし途切れることなく繋がってきた

私達の文明、文化を壮大な一つのストーリーとして語り継ぎたい、そんな思いの今日この頃です。

「八つ縄文織り」に長く携わり、何10万回という作業の繰り返しと格闘されている方々に心から敬意を表するとともに、

信州諏訪の手織り技術がまた手織りに込められた諏訪の女性達の心が永く後世に引き継がれて行く事を心から念じて止みません。

最後になりましたが、今回の展示会にご尽力戴きました沢山の皆様に心より御礼申し上げます。ありがとうございました。

ご来場頂いた皆様のうち 50%諏訪圏内 25%諏訪圏外長野県内 25%長野県外

出展者は 35%諏訪圏内 35%諏訪圏外長野県内 30%長野県外 でした。

HOME PAGE TOP