八つ縄文織りの変化形は様々な組織を「結合」「分解」等の方法により元図を作りその組織に「倍率」を与える事により作ることができます。ここでは前にご紹介したパターンNo.104の場合について説明します。(組織の結合・分解等については「柄のデザイン」→「柄のデザインの基礎」→「柄の規則性 結合・分解」を参照下さい。)

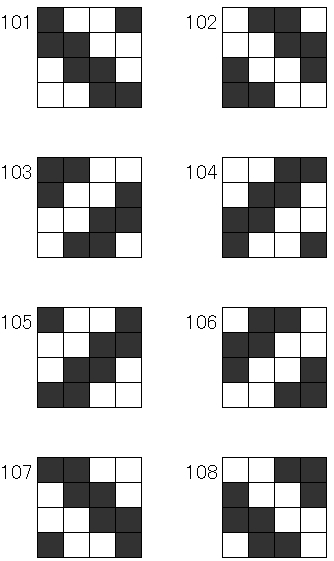

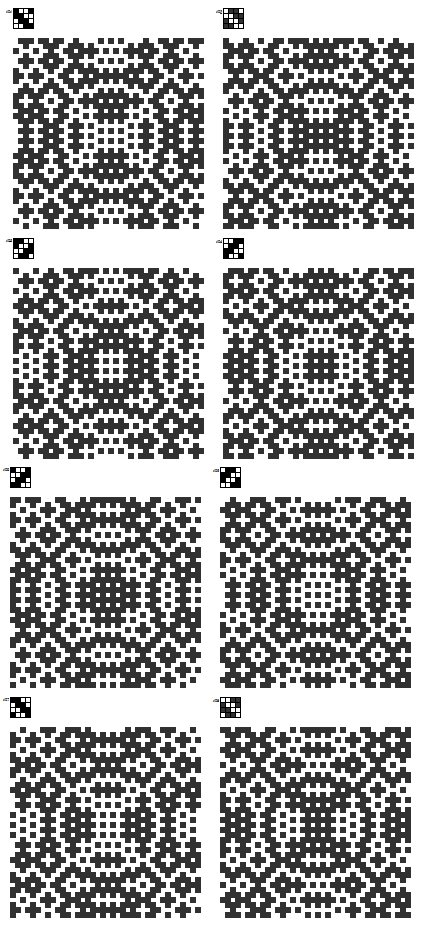

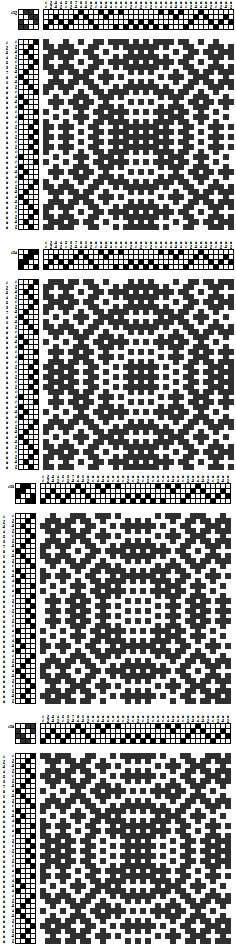

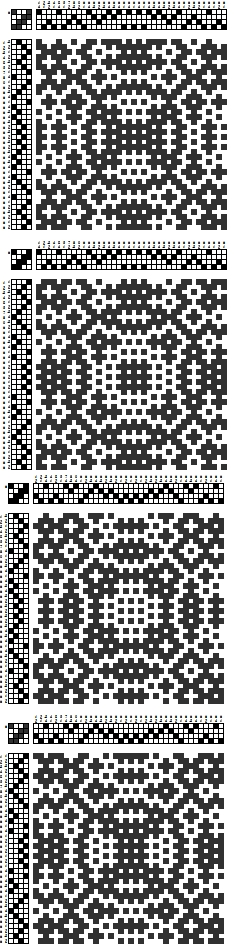

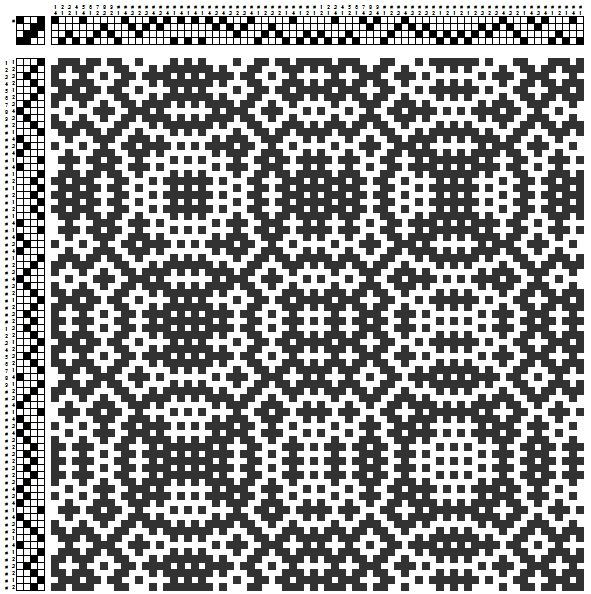

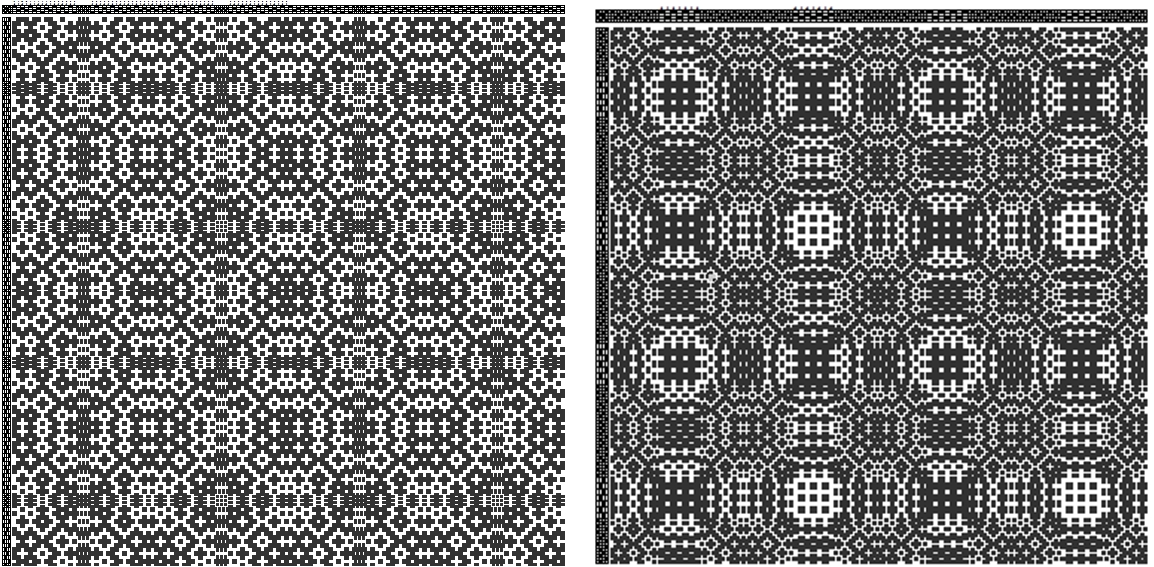

4枚綜絖、4本踏木の場合、2枚の綜絖枠が1本の踏木に結合された状態は6種類あり、更にその6種類の内お互いに反転した状態でペアーを組むと3種類の結合状態があります。この内から2種類を選択し、更にそれを並び替えると72種類の結合状態を作ることが出来ます。(詳しくは「柄のデザイン」→「柄デザインの基礎」→「柄の規則性 結合状態Ⅱ」を参照下さい。)この72種類の結合状態で45°の対角線を対称軸とするものの内、図1の8種類に注目(柄の規則性 結合状態Ⅱの図1の「2」「5」を含まないもの)します。綜絖通し、踏み木の踏み順が同一で左右対称、上下対称の組織をこの8種類の結合状態で描いた組織が図2です。この内右列の102,104,106,108の組織図は図3となります。この組織図を結合するために結合状態、綜絖通し、踏木の踏み順を変更したものが図4。この4つの組織を図5の様に配置し結合した組織図が図6となり、これが八つ縄文織りの元図となります。この元図に倍率を与え八つ縄文織りとしたものが図7となります。倍率の与え方で様々な表情となります。いずれもパターンNo.104の特徴形状を備えた組織となったことが判ります。

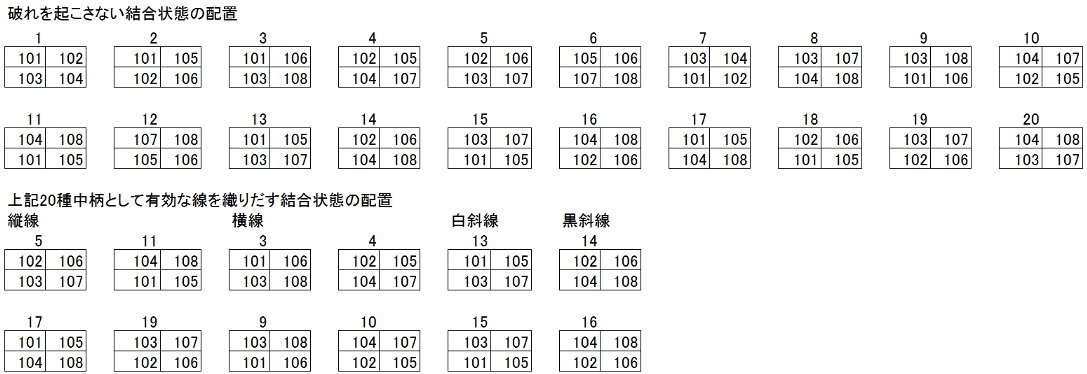

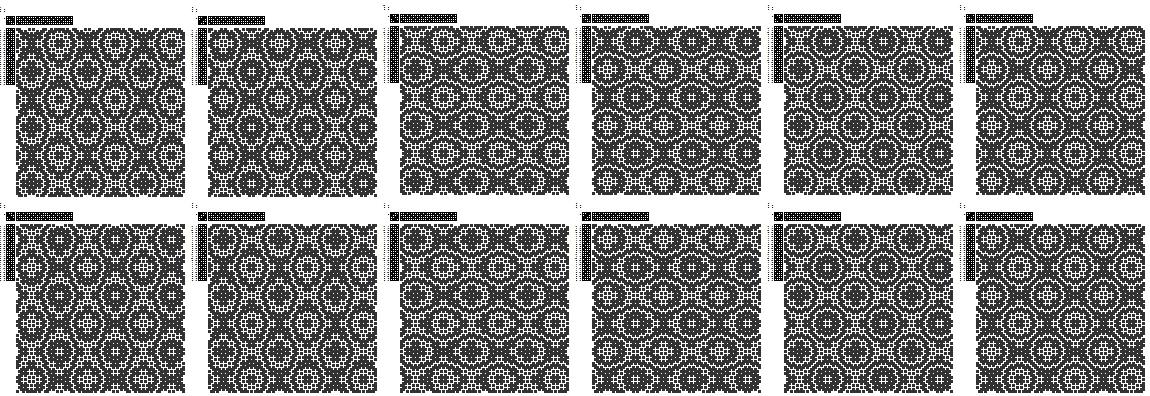

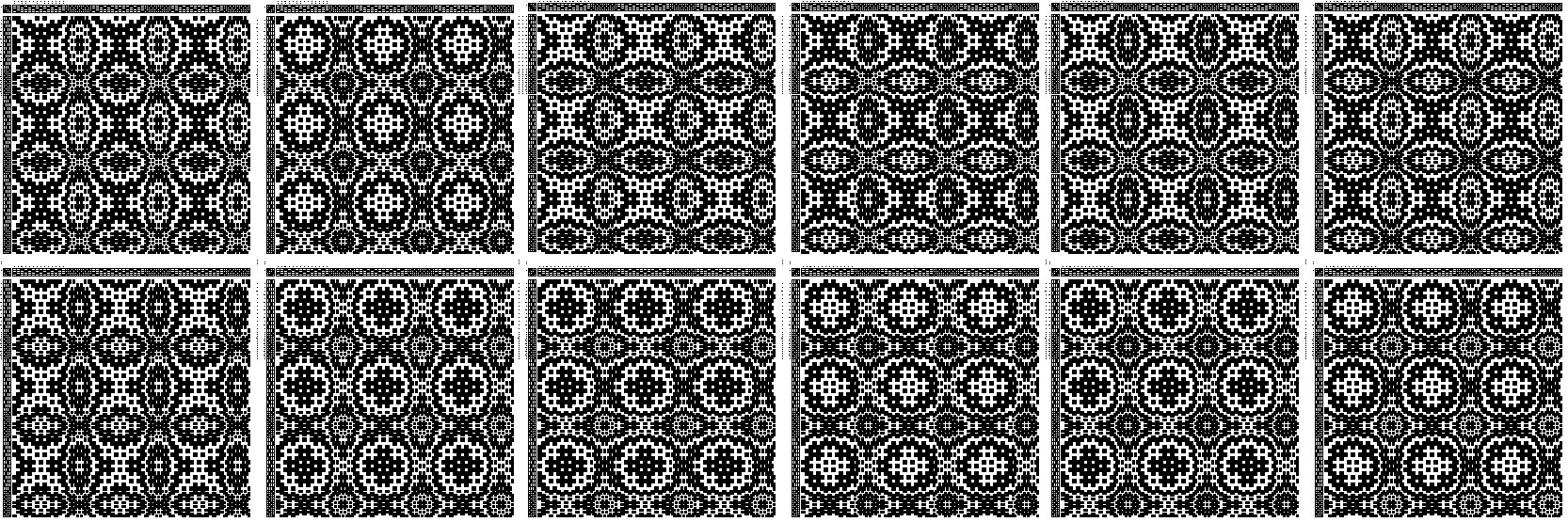

作図する場合101~108の任意の4typeを結合すると「破れ」を生ずる場合があります。これを回避するためには隣接する組織の結合状態を図8上段の20種とする事で回避できます。更に図8下段の12通リでは作柄に有効な曲線を織り出す事ができます。図9はそれを作図したものです.。図10は図9の八つ縄文織り元図に倍率を与え八つ縄文織り化した組織です。

元図に織りの従来の要素(綜絖通し、踏み木の踏み順、結合状態、)に新たな要素「倍率」を加える事により八つ縄文織りは織りに新たなバリエーションを生み出して行きます。新たな要素が加わる事は手織の世界にとって全く新しい別世界が展開する程の大事かと改めて思わされます。

【注】図3、4,5,6の組織図はそのままでは通常の織りには使用できますが、八つ縄文織りの組織図として使用できません。八つ縄文織り組織図への変換が必要です。 |